美術品買取|古美術やかた【京都・東京】

美術品取り扱い一覧

日本美術 陶磁器

一般的に焼物は自然の火をくぐり完成され、偶然や焼く温度に寄り仕上がりが変わってくることが多く、 同じデザインや模様で同じ窯で焼かれても、色合いや発色等の出来によって倍以上の価格差が出来ることがあります。

一般的に日本の文化は、見えないところに手間隙をかける奥ゆかしい文化であり、 例えば、伊万里のお皿等は、裏側や裏側の高台部分に端正な絵付けが施されており、 そのような品物に高価なものが多くあります。

また、古陶器や日本の六古窯の焼物の上手には、言葉では言い表せない堂々とした風格やごりっとした力強さがあり、 小さな御茶碗の中に宇宙の広がりを見たこともあります。

六古窯

一般的なご紹介ですが、日本古来の陶磁器窯に、六古窯(ろっこよう)があります。

六古窯とは、日本古来の陶磁器窯のうち、中世から現在まで生産が続く代表的な六つの窯の総称です。 愛知県瀬戸市の瀬戸焼、愛知県常滑市の常滑焼、福井県丹生郡越前町の越前焼、滋賀県甲賀市の信楽焼、 兵庫県篠山市の丹波焼、岡山県備前市伊部の備前焼 以上です。

時代的には平安時代にさかのぼり、猿投地区(現豊田市猿投)には猿投窯と呼ばれる一大窯業生産地があり、 灰釉が施された須恵器が生産され、高級食器として流通しましたが、末期頃から製品が粗悪化し、衰退していきます。

また、鎌倉時代には、加藤四郎景正が、中国の宋から施釉陶器の技法を伝えたのが創始といわれています。 この頃から、灰釉・鉄釉などの本格的陶器生産が始まり、中国から輸入される磁器を模倣したものが多く、代用品として生産・流通していきました。 鎌倉時代の製品には、優美な印花文や画花文を施したものが多いといわれています。

室町時代末頃までは古瀬戸とよばれ、椀や皿や鉢といった日用雑器の生産が多くなります。

次第に生産拠点が美濃に移り、桃山時代からは、黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部などの茶器が茶の湯の隆盛に伴って多く焼かれ、 日用雑器も作られるようになります。この頃から、佐賀県唐津市で唐津焼が本格的に焼かれ、茶の湯の名品として高い評価を得ていました。

江戸時代には、茶人・小堀遠州が、志戸呂焼、膳所焼、朝日焼、赤膚焼、古曽部焼、上野焼、高取焼の窯場から 自分好みの茶器を焼いていたことで賞賛した、七つの産地の総称が「遠州七窯」と呼ばれました。

伊万里焼

佐賀県有田町では、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、多くの藩が陶工を日本へと連れ帰りました。 1616年に、その中の一人、韓国の陶工・李参平が有田の泉山で白磁鉱を発見し、 そこに天狗谷窯を開き日本初の白磁を焼きました。これが「伊万里焼」の始まりです。

一方、大川内山(伊万里市南部)では、幕府や大名などへの献上・贈答用の最高級品のみを焼いていた藩窯である鍋島焼も生産されます。

将軍・大名への贈答用高級品として作られ、一般に出回っていなかった鍋島焼が、鑑賞陶磁として現在でも注目されています。

江戸末期頃には、伊万里焼により、瀬戸でも磁器生産が開始され、 瀬戸焼や唐津焼は次第に市場を奪われ衰退し、多くの窯元が廃窯となりました。

初期伊万里

1637年までの、

「なまがけ」と呼ばれる素焼きを行わないまま釉薬掛けをして焼成したもの。

裏面に絵が描かれていない品物にも高価なものがあります。

初期色絵の古九谷様式

1640年代の、1次焼成の後に上絵付けを行なうもの。

柿右衛門様式

17世紀後半の、濁手(にごしで)と呼ばれる乳白色の生地に、上品な赤を主調とし、余白を生かした絵画的な文様を描いたもの。

金襴手

17世紀末頃の、中国明代後期の嘉靖・萬暦期の金襴手をモデルにした、豪華絢爛なもの。

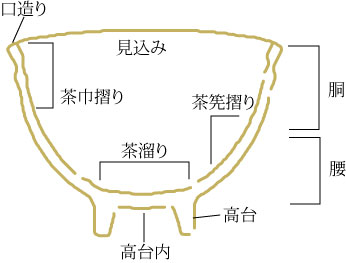

御茶碗 各部の名称

御茶碗の各部の名称を説明いたします。

壺・甕

壺や甕は一般的に古いものは口が開いており、高価なものが多く、 時代が浅い物は首が立っている品物が多く、安いものも多く見られます。

取り扱い作家一覧

当店の今までお取引のあった近代の作家の一部をご紹介いたします。

- 荒川豊蔵

- 石黒宗麿

- 板谷波山

- 今泉今右衛門

- 永楽善五郎

- 大樋長左衛門

- 加藤唐九郎

- 加藤土師萌

- 金重陶陽

- 加守田章二

- 河井寛次郎

- 北大路魯山人

- 清水六兵衛

- 楠部弥弌

- 近藤悠三

- 酒井田柿右衛門

- 島岡達三

- 清水卯一

- 高橋道八

- 徳田八十吉

- 富本憲吉

- 濱田庄司

- 藤本能道

- 藤原啓

- 三浦竹泉

- 三輪休雪

- 三輪休和

- 楽吉左衛門

-

美術品買取に関するお問い合わせや美術品買取のご相談は、メール・お電話などでお気軽にどうぞ! 美術品買取のご相談は定休日も含めて毎日AM9:00〜PM9:00まで受付けております。

メールにて画像を添付してお問い合わせいただく場合は、 yakata-@mb.infoweb.ne.jp

までお願いいたします。(メールソフトが起動します)